|

用民国校歌校训启迪当下教育 |

|

日期:[2010年12月14日] 版次:[SD01] 版名:[深圳读本 学习周刊] 稿源:[南方都市报]

|

|

网址:http://epaper.oeeee.com/E/html/2010-12/14/content_1251480.htm

|

|

|

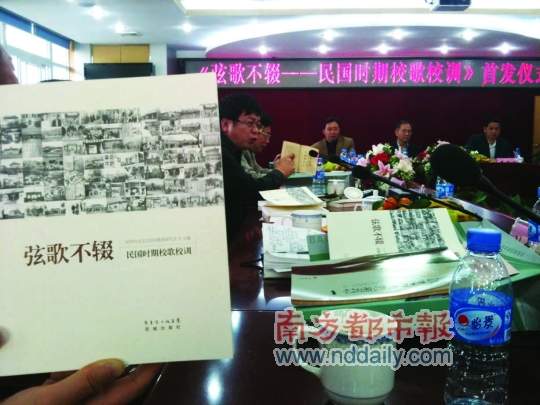

12月9日,由宝安区国学教育研究会主编,唐冬眉编撰,花城出版社出版的《弦歌不辍——— 民国时期校歌校训》在深圳举行首发。这本装帧大气古朴的书收录了民国时期154所高校的校歌及许多省份有代表性中小学的校歌校训,是目前最为齐全、最有文献价值的一本集子。 事实上,近期国内校园正刮着一股强烈的“民国风”,由上海科技文献出版社影印出版的1932年初版、叶圣陶等主编的《开明国语课本》不仅广受好评,而且引发热销。有专家认为,民国所倡导“独立的学术理念,自由的精神”正在复原中,重新审视民国时期的教育,对当下能够起到莫大的启发作用。 校歌校训体现教育理念 深圳大学文学院党委书记、教授沈金浩认为:“民国时期的校歌尤其有特殊意义,它们承载了传统文化,是优秀传统文化的延续。此时期的校歌语言古雅,育人为本,尤其注重人格培养。不仅有着学校的个性,育人的目标也涵盖其中。我们当今办教育者应好好借鉴和参考。” 据了解,民国时期,从教育行政部门到各大中小学校,对编写校歌校训极为重视。1938年,民国政府教育部曾令各校将所编校歌送教育部备案。次年,教育部曾将“礼义廉耻”定为全国大中小学校共同校训。许多声誉卓著的名流都曾为各校主笔撰写校歌歌词,如蔡元培、黄炎培、胡适、张澜等。许多著名音乐家,如聂耳、李叔同、赵元任、萧友梅等,都曾为校歌谱曲。 《弦歌不辍》收集的校歌中,有一首《警醒歌》,据称是中国第一校歌,是张焕纶为南洋公学师范院撰写。与会专家指出,这一批校歌、校训是历史的回声,也是文化的瑰宝。重温那个时代的铿锵之声,一声厚重的历史积淀令人思索,其间所传承的儒家文化、所倡导的思想独立精神、追求真理的意识、激发民族精神的理念,如黄钟大吕,振聋发聩。 可从民国教育中找立德标准 为什么中国大学的研究生、论文在数量上堪称世界之最,但是过去了几十年,却没有产生大师?深圳大学文学院教授汤奇云表示,一定程度上可以在《弦歌不辍》中找到答案。他告诉南都记者:“我教过三个大学,读过三所大学,却没有一所学校给我留下深刻的印象,也没听过一首校歌。我们今天受教育的场所,已无法同民国时代的文化气场相提并论。” 民国时期是一个国穷民弱的时期,困难到没有经费了,只能把学校房子上的铁皮卖掉办教育。可当时一直是中国历史上文艺复兴时期。汤奇云认为:“显然,这与民国的小学、大学、中学通过校训校歌、通过吟哦和歌唱来磨砺人的意志不无关系。” 然而,汤奇云指出,当下的学校,一无校歌,校训也只是口号,如上进、求实等虚夸的口号。但口号是某时某地的态度而已,不能替代校训校歌,应该是永久的人的品行的体现。“深圳在进行特色教育,同样是一个大空的形式。如,‘立德’,立什么德?要搞特色教育,应当看看《弦歌不辍》,看看他们起到一个什么样的标杆。” 我们的教育在退化吗? 近期,不管是校歌校训,还是教材,“民国风”掀起了一阵热潮,但具体来讲,“民国”指的是什么?文化学者邓康延表示:“民国就是‘独立的学术理念,自由的精神’。民国的精神就是校长敢说真话,这就是一种精神。领导让校长上台,让人感动。民国时期尊重教育,每个学生都是学校的一员,1919年时学生闹事,蔡元培即便不赞同,一旦抓学生,他却敢于担当。” 邓康延一针见血指出,民国时期,清风不敢乱翻书时,都敢说真话,而今却无法做到这一点,“在老课本里面,有太多让我们反思的问题”。曾有学者提到:“我们都觉得生活得太晚,没有赶到民国的时代。”邓表示,确实如此,“他们的娴熟端庄淡雅,我们要学习,是当年精神的一个侧影。即使当时半白半文的话,我们都觉得非常有味道。说明了我们的教育其实不是在进步,而是在退化”。 民国教材为什么受欢迎? “民国风”越刮越烈,尽管也受到一些“非议”,但是深圳市教育局语文教研室专家认为,民国时期的教材有童趣,有国学色彩,更多地浸润了传统文化,和平大气,注重传授做人之道,适应学习心理,受到追捧不无道理。 “现在的大环境太浮躁,虽然民国时期战乱不断,但编教材的环境却可能比现在还好。”南都学习智库专家、语文教育家程少堂指出,“所以那时的编者能够静下心来,教材的质量也相对比较高。”再次,民国时期的编者不少是文学大师,比如叶圣陶、朱自清等,“他们不仅在教育史上属于一流,而且文学造诣极高,还有一点很重要就是国学功底深厚,都是现代编者所不能比拟的”。 另外,程少堂认为:“民国时期的编者往往有丰富的实际教学经验,不仅教过小学、中学,不像现在一些编者往往是闭门造车,而有经验的却没有理论水平。”但是在程少堂看来,“最重要的是,当时的编者很多是真正的教育家,不带功利目的,把教育当成伟大的事业”。 采写:南都记者 潘奋图

———————————————————————————————————————————

|

将“鲁迅难懂”作为调整理由,有误导性

日期:[2010年9月14日] 版次:[SD04] 版名:[深圳读本 学习周刊] 稿源:[南方都市报]

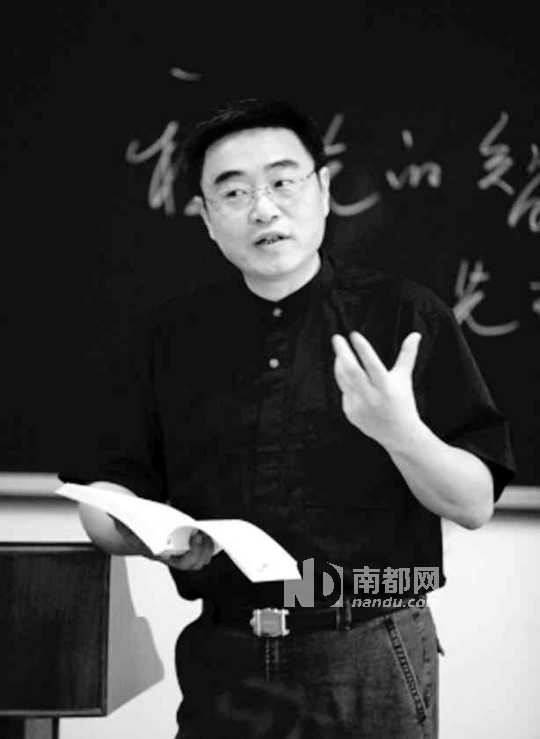

程少堂 南都学习智库专家、语文教育家

近日,有媒体报道,2010年全国各地中学语文教材内容出现较大调整,其中,鲁迅的《药》、《阿Q正传》、《纪念刘和珍君》等多篇作品被删除,广东版也有所保留地将《药》换成《祝福》。这两年来关于鲁迅的作品是否已经过时、对中学生是否太难懂的争议早就不断出现。陪伴了几代人成长的鲁迅,似乎正面临着去留的尴尬。不过,深圳市教育局语文教研室专家、曾参与语文课本编写的程少堂表示,调整完全正常,鲁迅地位无可代替,没必要联想太多。

鲁迅不可能从课本里消失?

“首先,中学课本变化本身无可厚非,语文教材起到了传递价值观的作用,所以必须要根据时代做出相应调整。”程少堂向南都记者表示,每个时代的意识形态都不一样,所强调的方面也有不同。他举例说明,如上世纪80年代刚改革开放强调的是发展,而现在是和谐。但整体来看,鲁迅在课本中的分量没有出现太大的变化。

程少堂表示,鲁迅伟大是因为他有直抵人心的批判力量,他对人、社会、民族有着深邃的思考,他的不少作品均是超越时代的不朽名篇,鲁迅的文化、社会价值之高是不可能从课本上消失的。“鲁迅不仅被毛泽东高度评价,甚至连蒋介石、张学良等也十分看重。现在编教材的文人、学者敢怠慢鲁迅吗?”

现在有些作品经过长时间的沉淀,稍微调整一下就会引起舆论广泛关注,不过,程少堂称,在语文教学界内部看来,调整是正常不过的事情,“倒是教学界以外声音比较多。人们关心的往往不是语文本身,而是背后可能会出现政治动向的变化。”

程少堂透露,动向或多或少肯定存在,但不是关键,因为有一点是不能忽视的,“现在只要符合课标精神的作品都可以选进教材,编写者的自由度也是很大的。编者不一样,内容自然也不尽相同,课标也没有对作品做出严格的限定。”也就是说,选什么作品跟编者们的审美、价值取向有很大关系,如“广东版的语文课本选材素来比较新颖,而人教版的就显得更加稳重一些。”

课本调整只因鲁迅难懂?

鲁迅确实难懂是不争的事情,中学生当中有句顺口溜,“一怕文言文,二怕作文,三怕周树人。”人教版高中语文教材执行主编温儒敏也称,“鲁迅先生的一些作品对于现在的中学生来说,可能太深了,他们读起来不容易懂。”

然而,程少堂认为,如果将“鲁迅难懂”作为调整的理由,这是有误导性的。“首先,鲁迅是文学家、作家,但他更多的时候是思想家,他之所以属于一流,并非仅是因为他的文笔,而是他的思想。”

程进一步表示,“现在的小孩与‘文革’甚至更早些时候的相比,阅读量不知增加了多少,阅读能力是呈整体上升的趋势,因此现在的中学生是完全有能力读懂鲁迅的。”而且正因为“难懂”,所以才需要拿到课堂上由老师讲解,否则就是舍本求末。“另外,现在西方现代派的有些作品从形式到内容上也很晦涩难懂,为什么还要选它们呢?”

“我们选作品的时候优先考虑的是‘文质兼美’。”程少堂透露,“内容与形式都要出色的。一方面看文学艺术的成就,另一方面看观点是否积极、明朗。尽管一些低沉、灰暗的作品也会选,但是不宜过多,毕竟课本是给孩子看的。比如,鲁迅看人看得太深,一下子就把人性的丑恶面揭露出来了。”

至于深圳学生使用的广东版语文教材,为何把《药》换成《祝福》呢?程少堂介绍,主要是编写者有不同的审美取向。《药》“明暗”两条线索并行的写作手法是文学史的典范之作,但现在的编者却认为,《祝福》对祥林嫂的细节白描更生动,人物更典型,而且其中也有《药》要表达的理念,“尽管两篇作品都非常出色,但不能多选,适当换换脸孔也未尝不可。”

采写:南都记者 潘奋图

—————————————————————————————————————————————

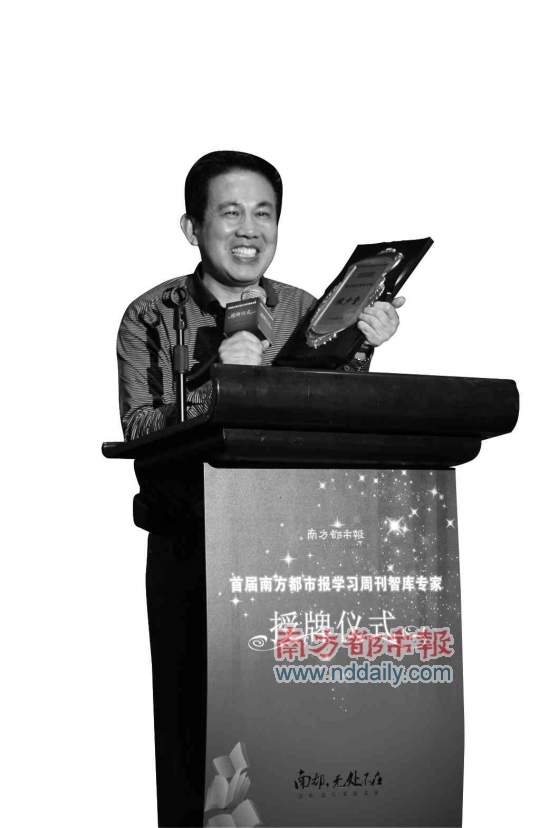

(堂按:《南方都市报》在这次智库专家授牌仪式上,用ppt对首批智库专家作了介绍,他们介绍我和严凌君老师时用了“语文教育家”字眼。我发言时首先对称我为“语文教育家”表示不敢当,我的原话是“一听介绍我是语文教育家我吓了一跳”,顺便也说了严凌君老师可能也不敢当,我说自己只是一个“语文教育研究专家”。我发言的主题是“深圳呼唤教育家”,我认为深圳建市30年了,有经济改革家,有一流企业家,但是没有教育家。今天《南方都市报》发表这次授牌仪式的报道时,吸收了我的意见,在《学习周刊》编辑总监 谢湘南写的“前言”中,将严凌君老师改称为“深圳本土语文教育研究家严凌君”,但是他们可能忘了将介绍我的“语文教育家程少堂”字眼改过来。特此说明。)

2010年4月13日

2010年4月13日

打造一批有权威且愿意为深圳教育义务服务的专家

摘要:平台的缺位和权威的失声让深圳教育行业一直处于“零散”状态,由南都《学习周刊》倡导发起的学习智库,有望在最大程度弥补这个缺憾。上周,南方都市报在深圳海景酒店举行学习智库授牌仪式。

《学习周刊》智库专家团队,覆盖深圳教育各个领域。

专家代表程少堂在成立仪式上发言。

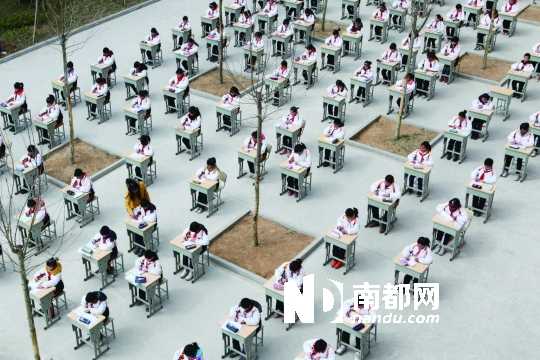

深圳美中学校的师生代表在现场表演助兴。

●《学习周刊》编辑总监 谢湘南

在《学习周刊》智库成立及授牌仪式上,深圳本土语文教育研究家严凌君向我(同样是向《学习周刊》)提了三点期望。他说,希望在《学习周刊》的引领下,能改变些许当下教育的现状。一、要让教育有文化;二、要让教育讲科学;三、要让教育有激情。诚如斯言,这确实也是《学习周刊》所要努力追求的。改变当下教育的机械性、盲目性、功利性及反智倾向,影响学习风气及教育趋势,能如另一位本土语文教育研究家程少堂所说,通过学习智库平台的建立,使学校和社会教育进入追求制度文化、价值观文化的层次。然而,这谈何容易?这不仅是媒体所要负的责任,也是教育机构、学校、家庭及每个社会人都应该来参与的一件事。只有全社会进行合力,这一目标或许能尽快地实现。而《学习周刊》智库的成立,算是迈出了第一步。这一步是激情的表现,也是作为媒体所努力担当社会责任的体现。如何将这股激情形成真正影响教育的力量,还需要更多的人来积极参与。

聚焦

FOCUS

平台的缺位和权威的失声让深圳教育行业一直处于“零散”状态,由南都《学习周刊》倡导发起的学习智库,有望在最大程度弥补这个缺憾。上周,南方都市报在深圳海景酒店举行学习智库授牌仪式。来自留学移民类、语言培训类、学校类、学历类、职业培训类、职业规划类以及社会教育等几大领域的32位业界精英和社会教育专家代表进入南都首批学习智库名单,彰显南都专家平台的客观性和权威性。从现在开始,这些高手将通过媒体平台的强大效应,联合为深圳教育行业现身说法,发出权威正确的声音,同时构建和谐有序的竞争环境,为政府的相关决策建言,赢得推动行业发展的话语权,最终提升深圳教育的软实力。

1首批智库专家名单尘埃落定,为深圳教育现状纷纷指点迷津

记者从授牌仪式现场看到,首批学习智库专家团队已经正式成立,覆盖深圳教育培训行业的各大领域,包括了留学移民类、语言培训类、学校类、学历类、职业培训类、职业规划类以及社会教育等板块的32位核心人物进入本报学习智库团,其中书城培训中心、国际预科学院、澳德华出国、新东方学校、邦德教育、启德教育、深德技工学校等深圳知名教育“旗帜”的相关专家都“榜上有名”。据记者观察,由媒体倡导组建教育培训界人士权威平台,在这深圳业界还是首次。从现在开始,这数十名业内高手将联合为深圳教育行业指点迷津。

近年来,历经了风雨洗涤的深圳教育培训业已经形成了初步的市场结构,各类培训机构不断增加,培训内容也日臻丰富,行业更加成熟、更加人性化及市场化但仍存在着许多亟待解决的问题。据悉,深圳教育培训行业近年来出现信息披露不实、平台缺位和权威失声等诸多弊病,而行业规范也亟待完善。面对教育培训行业全新的发展挑战和机遇,有识之士提出了“深圳教育培训未来的发展之路在何方”的思考。

在这样的背景下,南都学习智库在授牌现场获得了深圳教育专家们的一致认同,不少教育机构的老总纷纷上台畅言,并就“智库如何发挥效应”提出了建设性的理念。

深圳教育界专家、国际预科学院院长傅腾霄在会上坦言,自己数十年教学生涯获得了不少荣誉,但格外珍惜这次来自南都的“授牌”。他认为,今后学习智库可以立体化地整合教育资源,发挥纸媒的最大效益。不仅通过报纸,也通过市民讲坛之类的形式,甚至把广播、电视、网络都整合进来,进行立体传播,更容易产生彼此的互动。“我觉得在全国的纸媒都还做得不够,南都可以试点。”傅腾霄表示,“如果需要演讲厅等场地,国际预科学院愿意提供支持。”他还进一步提出建议,“可尝试为智库专家开辟专栏,写出有影响力的好文章。这些文章不能陈词滥调,理论上要有科学性和前瞻性、公平性,从而使文章具有权威性。因此我们需要打造一批有权威而且愿意为深圳教育行业义务服务的专家。”

深德技工学校校长李婉林十分认同创建学习智库的创新思维,他认为南都作为深圳主流媒体更容易发现社会热点问题,希望今后这个教育平台能够成为“创新生活引领者、文明生活推广者和未来教育的开创者。”甚至有专家提到,“要有目的、有计划地培养一支明星读者队伍,从而进一步扩大报纸影响,有利于报纸的不断改革和提升。”

现场的有识之士普遍认为,“学习智库”有望通过媒体平台的强大效应,发出权威正确的声音,构建和谐有序的竞争环境,赢得推动行业发展的话语权,最终提升深圳教育的软实力。

2社会教育学者加入学习智库,彰显南都平台客观性

值得关注的是,来自深圳的一些社会教育学者也加入了首批学习智库的名单,包括社会学家、北大深圳研究生院人文学院副院长于长江、广东教育学会副秘书长汪继威、“语文味”教学创始人程少堂、深圳语文教育家严凌君以及暨南大学深圳校友会秘书长陈嘉映等在内的深圳教育界的知名人士,让南都的专家平台更显客观性和公正性。

语文教育家程少堂十分认同学习智库平台对于塑造深圳教育家的重大意义。在他看来,“深圳教育最不缺的是钱。深圳市民是中国最富有的群体之一。父母让孩子出国往往是不惜血本。深圳对教育制度、方式方法也有自己的探索,这也是深圳不缺的。”但是,深圳依然有巨大的缺憾。程少堂说,深圳30年的特区发展给全国提供了很多经济改革的典范,产生了一批经济改革家,一流企业家,但是教育上的贡献基本没有或者非常少,他觉得深圳最缺的是对教育文化理念的追求,深圳缺乏自己的教育家。他认为,“在追逐市场和功利之后,深圳的教育要上升到追求制度文化和价值观文化的层面。争取在三代人之内,让深圳拥有自己的学校教育家和社会教育家。”

“深圳一直缺乏权威的教育平台,对内难以整合资源打造品牌,对外无法关注民生服务行业,成为深圳教育行业的最大瓶颈。”南都城市杂志中心深圳专刊部主任南岛在阐释“学习智库”时认为,将进行一次有效的资源整合和共享,通过搭建平台树立权威,为读者传达正确信息和声音,促成行业的规范和企业间的良性竞争,并设立一个有效的建言平台与主管部门进行对接,最大程度发挥智库专家的“智囊力量”,实现行业自律,对不良现象进行清理整顿,以便使培训行业走向良性循环,造就深圳培训市场的良好环境。

学习周刊记者 卢亮

摄影 胡可

——————————————————————————————————————————————

最后更新[2012-4-22]

|

将“鲁迅难懂”作为调整理由,有误导性 |

|

|

|

日期:[2010年9月14日] 版次:[SD04] 版名:[深圳读本 学习周刊] 稿源:[南方都市报] |

|

|

近日,有媒体报道,2010年全国各地中学语文教材内容出现较大调整,其中,鲁迅的《药》、《阿Q正传》、《纪念刘和珍君》等多篇作品被删除,广东版也有所保留地将《药》换成《祝福》。这两年来关于鲁迅的作品是否已经过时、对中学生是否太难懂的争议早就不断出现。陪伴了几代人成长的鲁迅,似乎正面临着去留的尴尬。不过,深圳市教育局语文教研室专家、曾参与语文课本编写的程少堂表示,调整完全正常,鲁迅地位无可代替,没必要联想太多。 鲁迅不可能从课本里消失? “首先,中学课本变化本身无可厚非,语文教材起到了传递价值观的作用,所以必须要根据时代做出相应调整。”程少堂向南都记者表示,每个时代的意识形态都不一样,所强调的方面也有不同。他举例说明,如上世纪80年代刚改革开放强调的是发展,而现在是和谐。但整体来看,鲁迅在课本中的分量没有出现太大的变化。 程少堂表示,鲁迅伟大是因为他有直抵人心的批判力量,他对人、社会、民族有着深邃的思考,他的不少作品均是超越时代的不朽名篇,鲁迅的文化、社会价值之高是不可能从课本上消失的。“鲁迅不仅被毛泽东高度评价,甚至连蒋介石、张学良等也十分看重。现在编教材的文人、学者敢怠慢鲁迅吗?” 现在有些作品经过长时间的沉淀,稍微调整一下就会引起舆论广泛关注,不过,程少堂称,在语文教学界内部看来,调整是正常不过的事情,“倒是教学界以外声音比较多。人们关心的往往不是语文本身,而是背后可能会出现政治动向的变化。” 程少堂透露,动向或多或少肯定存在,但不是关键,因为有一点是不能忽视的,“现在只要符合课标精神的作品都可以选进教材,编写者的自由度也是很大的。编者不一样,内容自然也不尽相同,课标也没有对作品做出严格的限定。”也就是说,选什么作品跟编者们的审美、价值取向有很大关系,如“广东版的语文课本选材素来比较新颖,而人教版的就显得更加稳重一些。” 课本调整只因鲁迅难懂? 鲁迅确实难懂是不争的事情,中学生当中有句顺口溜,“一怕文言文,二怕作文,三怕周树人。”人教版高中语文教材执行主编温儒敏也称,“鲁迅先生的一些作品对于现在的中学生来说,可能太深了,他们读起来不容易懂。” 然而,程少堂认为,如果将“鲁迅难懂”作为调整的理由,这是有误导性的。“首先,鲁迅是文学家、作家,但他更多的时候是思想家,他之所以属于一流,并非仅是因为他的文笔,而是他的思想。” 程进一步表示,“现在的小孩与‘文革’甚至更早些时候的相比,阅读量不知增加了多少,阅读能力是呈整体上升的趋势,因此现在的中学生是完全有能力读懂鲁迅的。”而且正因为“难懂”,所以才需要拿到课堂上由老师讲解,否则就是舍本求末。“另外,现在西方现代派的有些作品从形式到内容上也很晦涩难懂,为什么还要选它们呢?” “我们选作品的时候优先考虑的是‘文质兼美’。”程少堂透露,“内容与形式都要出色的。一方面看文学艺术的成就,另一方面看观点是否积极、明朗。尽管一些低沉、灰暗的作品也会选,但是不宜过多,毕竟课本是给孩子看的。比如,鲁迅看人看得太深,一下子就把人性的丑恶面揭露出来了。” 至于深圳学生使用的广东版语文教材,为何把《药》换成《祝福》呢?程少堂介绍,主要是编写者有不同的审美取向。《药》“明暗”两条线索并行的写作手法是文学史的典范之作,但现在的编者却认为,《祝福》对祥林嫂的细节白描更生动,人物更典型,而且其中也有《药》要表达的理念,“尽管两篇作品都非常出色,但不能多选,适当换换脸孔也未尝不可。” 采写:南都记者 潘奋图 |

|

|

—————————————————————————————————————————————

(堂按:《南方都市报》在这次智库专家授牌仪式上,用ppt对首批智库专家作了介绍,他们介绍我和严凌君老师时用了“语文教育家”字眼。我发言时首先对称我为“语文教育家”表示不敢当,我的原话是“一听介绍我是语文教育家我吓了一跳”,顺便也说了严凌君老师可能也不敢当,我说自己只是一个“语文教育研究专家”。我发言的主题是“深圳呼唤教育家”,我认为深圳建市30年了,有经济改革家,有一流企业家,但是没有教育家。今天《南方都市报》发表这次授牌仪式的报道时,吸收了我的意见,在《学习周刊》编辑总监 谢湘南写的“前言”中,将严凌君老师改称为“深圳本土语文教育研究家严凌君”,但是他们可能忘了将介绍我的“语文教育家程少堂”字眼改过来。特此说明。)

打造一批有权威且愿意为深圳教育义务服务的专家

●《学习周刊》编辑总监 谢湘南

在《学习周刊》智库成立及授牌仪式上,深圳本土语文教育研究家严凌君向我(同样是向《学习周刊》)提了三点期望。他说,希望在《学习周刊》的引领下,能改变些许当下教育的现状。一、要让教育有文化;二、要让教育讲科学;三、要让教育有激情。诚如斯言,这确实也是《学习周刊》所要努力追求的。改变当下教育的机械性、盲目性、功利性及反智倾向,影响学习风气及教育趋势,能如另一位本土语文教育研究家程少堂所说,通过学习智库平台的建立,使学校和社会教育进入追求制度文化、价值观文化的层次。然而,这谈何容易?这不仅是媒体所要负的责任,也是教育机构、学校、家庭及每个社会人都应该来参与的一件事。只有全社会进行合力,这一目标或许能尽快地实现。而《学习周刊》智库的成立,算是迈出了第一步。这一步是激情的表现,也是作为媒体所努力担当社会责任的体现。如何将这股激情形成真正影响教育的力量,还需要更多的人来积极参与。

聚焦

FOCUS

平台的缺位和权威的失声让深圳教育行业一直处于“零散”状态,由南都《学习周刊》倡导发起的学习智库,有望在最大程度弥补这个缺憾。上周,南方都市报在深圳海景酒店举行学习智库授牌仪式。来自留学移民类、语言培训类、学校类、学历类、职业培训类、职业规划类以及社会教育等几大领域的32位业界精英和社会教育专家代表进入南都首批学习智库名单,彰显南都专家平台的客观性和权威性。从现在开始,这些高手将通过媒体平台的强大效应,联合为深圳教育行业现身说法,发出权威正确的声音,同时构建和谐有序的竞争环境,为政府的相关决策建言,赢得推动行业发展的话语权,最终提升深圳教育的软实力。

1首批智库专家名单尘埃落定,为深圳教育现状纷纷指点迷津

记者从授牌仪式现场看到,首批学习智库专家团队已经正式成立,覆盖深圳教育培训行业的各大领域,包括了留学移民类、语言培训类、学校类、学历类、职业培训类、职业规划类以及社会教育等板块的32位核心人物进入本报学习智库团,其中书城培训中心、国际预科学院、澳德华出国、新东方学校、邦德教育、启德教育、深德技工学校等深圳知名教育“旗帜”的相关专家都“榜上有名”。据记者观察,由媒体倡导组建教育培训界人士权威平台,在这深圳业界还是首次。从现在开始,这数十名业内高手将联合为深圳教育行业指点迷津。

近年来,历经了风雨洗涤的深圳教育培训业已经形成了初步的市场结构,各类培训机构不断增加,培训内容也日臻丰富,行业更加成熟、更加人性化及市场化但仍存在着许多亟待解决的问题。据悉,深圳教育培训行业近年来出现信息披露不实、平台缺位和权威失声等诸多弊病,而行业规范也亟待完善。面对教育培训行业全新的发展挑战和机遇,有识之士提出了“深圳教育培训未来的发展之路在何方”的思考。

在这样的背景下,南都学习智库在授牌现场获得了深圳教育专家们的一致认同,不少教育机构的老总纷纷上台畅言,并就“智库如何发挥效应”提出了建设性的理念。

深圳教育界专家、国际预科学院院长傅腾霄在会上坦言,自己数十年教学生涯获得了不少荣誉,但格外珍惜这次来自南都的“授牌”。他认为,今后学习智库可以立体化地整合教育资源,发挥纸媒的最大效益。不仅通过报纸,也通过市民讲坛之类的形式,甚至把广播、电视、网络都整合进来,进行立体传播,更容易产生彼此的互动。“我觉得在全国的纸媒都还做得不够,南都可以试点。”傅腾霄表示,“如果需要演讲厅等场地,国际预科学院愿意提供支持。”他还进一步提出建议,“可尝试为智库专家开辟专栏,写出有影响力的好文章。这些文章不能陈词滥调,理论上要有科学性和前瞻性、公平性,从而使文章具有权威性。因此我们需要打造一批有权威而且愿意为深圳教育行业义务服务的专家。”

深德技工学校校长李婉林十分认同创建学习智库的创新思维,他认为南都作为深圳主流媒体更容易发现社会热点问题,希望今后这个教育平台能够成为“创新生活引领者、文明生活推广者和未来教育的开创者。”甚至有专家提到,“要有目的、有计划地培养一支明星读者队伍,从而进一步扩大报纸影响,有利于报纸的不断改革和提升。”

现场的有识之士普遍认为,“学习智库”有望通过媒体平台的强大效应,发出权威正确的声音,构建和谐有序的竞争环境,赢得推动行业发展的话语权,最终提升深圳教育的软实力。

2社会教育学者加入学习智库,彰显南都平台客观性

值得关注的是,来自深圳的一些社会教育学者也加入了首批学习智库的名单,包括社会学家、北大深圳研究生院人文学院副院长于长江、广东教育学会副秘书长汪继威、“语文味”教学创始人程少堂、深圳语文教育家严凌君以及暨南大学深圳校友会秘书长陈嘉映等在内的深圳教育界的知名人士,让南都的专家平台更显客观性和公正性。

语文教育家程少堂十分认同学习智库平台对于塑造深圳教育家的重大意义。在他看来,“深圳教育最不缺的是钱。深圳市民是中国最富有的群体之一。父母让孩子出国往往是不惜血本。深圳对教育制度、方式方法也有自己的探索,这也是深圳不缺的。”但是,深圳依然有巨大的缺憾。程少堂说,深圳30年的特区发展给全国提供了很多经济改革的典范,产生了一批经济改革家,一流企业家,但是教育上的贡献基本没有或者非常少,他觉得深圳最缺的是对教育文化理念的追求,深圳缺乏自己的教育家。他认为,“在追逐市场和功利之后,深圳的教育要上升到追求制度文化和价值观文化的层面。争取在三代人之内,让深圳拥有自己的学校教育家和社会教育家。”

“深圳一直缺乏权威的教育平台,对内难以整合资源打造品牌,对外无法关注民生服务行业,成为深圳教育行业的最大瓶颈。”南都城市杂志中心深圳专刊部主任南岛在阐释“学习智库”时认为,将进行一次有效的资源整合和共享,通过搭建平台树立权威,为读者传达正确信息和声音,促成行业的规范和企业间的良性竞争,并设立一个有效的建言平台与主管部门进行对接,最大程度发挥智库专家的“智囊力量”,实现行业自律,对不良现象进行清理整顿,以便使培训行业走向良性循环,造就深圳培训市场的良好环境。

学习周刊记者 卢亮

摄影 胡可

——————————————————————————————————————————————

| ||||||||||||||